前回の内容【始めるなら体験ダイビング?それともライセンスコース?】はこちらからどうぞ

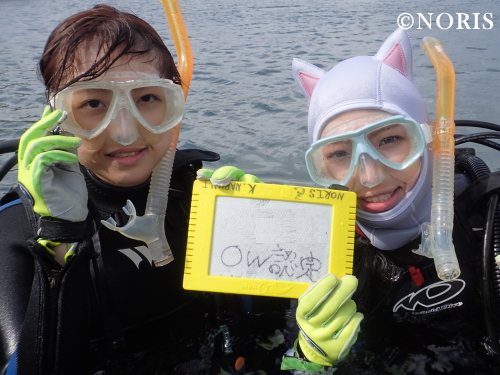

ダイビングを始めようとされる方で「耳抜きができるか不安」「耳抜きって難しいんですよね?」と言われる方が結構多くおられます。

今回はそんな

「耳抜き」についてお話ししたいと思います。

<目次>

・

耳抜きができるか心配

・

そもそも耳抜きとは?

・

陸上で出会う耳抜きのシーン

・

耳抜きに影響するもの

耳抜きができるか心配

ダイビングを始めようかという方の中に、「耳抜き」が不安、という方はとても多いです。

ただ、その中の半数以上の方が「耳抜き」というもの自体をよく理解されていない方が多く、「よくわからない=不安」という方が多いのも事実なのです。

この「耳抜き」ですが、実は、知らないうちに陸上生活の中でも無意識に行っているシーンがあるのです。

もし、あなたが「耳抜き」についてその意味や方法・手段がわからないとしても、後に述べます陸上でのシーンで「耳抜き」が(実際それが「耳抜き」ということだと意識していなくても)できているのなら、あなたはダイビングでも「耳抜き」ができるはずです。

更にライセンス取得コースでは、「耳抜き」の原理やその手段を数種類学びます。

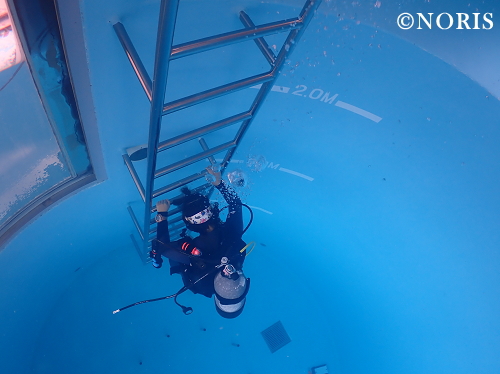

ノリスではいきなり海に行かず、ダイビング専用プール(水深1.2mと5.3mの2段階の深さのプール)で耳抜きに不安がある方は十分に練習もできますし、はしごもついているので、水深を意識しながらマイペースで耳抜きをしながら潜降する(沈んでいく)ことができるのでご安心くださいね。

そもそも耳抜きとは?

ダイビングで言う「耳抜き」をまず簡単に説明しておきましょう。

ダイビング中に耳抜きを必要とされる状況としましては、

まず潜降(水面から下へ潜っていくこと)時に増加していく周囲の水圧によって、鼓膜の内外で圧力差が生じ、鼓膜が内側に圧迫されます(下図の赤い矢印)。

この圧迫により、鼓膜の外側と内側に圧力差が生じる事で発生する違和感や痛みを解放する手段が「耳抜き」なのです。

鼻と耳はつながっていますので、一般的な方法としては、

鼻をつまんだ状態でゆっくり鼻をかむように鼻から息を出そうとします。

そうすると、出口(鼻のあな)がふさがっているので空気は鼻から耳の方へ送られます。

その鼻の方から耳の方へ送られた空気が耳管を広げ、水圧で外から押されている鼓膜を内側から押し返して元の様に戻してあげる(下図の青い矢印)というものです。

このように鼓膜の内側と外側の圧力を同じにしてあげること(圧平衡)で、その違和感や痛みが無くなるのです。

解放と大げさに言いましたが、簡単に言えば「痛い」→「痛くない」にする方法という事ですね。

ちなみに、この「耳抜き」をせずに違和感や痛みがあるまま潜降し続けると・・・多分痛くて一定水深より深くは潜れなくなるでしょう。

我慢もダメです、中耳炎や炎症を起こしてしまったりするかもしれませんからね。

更に無理をしてしまうと、鼓膜が破れてしまう事も・・・。

※深度3~4m程でも破れる人はいます。

破れた鼓膜は再生こそしますが、治っても「破れ癖」がついてしまい、以前より破れやすくなってしまうこともあるので絶対に無理は禁物ですよ。

陸上で出会う耳抜きのシーン

しかし、冒頭に記載した通り、この耳抜き、実は陸上で経験している方も多いのです。

どういうシーンかと言いますと (※ 以下は個人差があります)

・車に乗っていて、高速道路などである程度速いスピードで急な高低差の所を走っている時

・新幹線など早いスピードの乗り物に乗った状態でトンネルに入った時

・(陸上ではなく空中ですが)飛行機の上昇・下降中

これらのシーンに共通して感じる耳の違和感・痛み、これがダイビングの潜降中に起こる耳の違和感・痛みと同じなのです。

では、この陸上のシーンでそうなってしまった時、皆さんはどのように対処されていますか?

一番多いのは「唾をのむ」ということでしょう。

唾を飲むことで違和感や痛みが無くなると思います。

それで違和感や痛みが無くなった方は、それで「耳抜きができている」のです。

※このような陸上でのシーンで、耳が痛いままで我慢するしかないという方は、必ず事前に医師の診断を受けられてからスタートされることを強くお勧めします。

上記の様に、陸上では唾をのむという方が多いと思います。

しかし、水中ではシリンダー(背負っているタンク)から湿り気のない乾燥したキレイな空気を吸うので唾が出にくいです。

ですので、鼻をつまんたまま、鼻を程よい強さでゆっくりかむようにする方法をされる方が一番多いです。

しかし中には、強者(?)もおられ、手を使うことなく、下顎を少し左右に動かしたりするだけや、耳付近を意識するだけで耳抜きができる方もおられるのです。

羨ましい限りです。

耳抜きに影響するもの

ただ油断大敵です。

耳抜きは様々な要因で普段問題なくできている方でも、できなくなったり、できにくくなることがあるのです。

その一例としては

・ストレス、プレッシャー

・睡眠不足

・風邪などの体調不良

・二日酔い

・疲労

等があります。

下の4つにつきましては、ダイビングはしてはいけませんが・・・。

ですので、陸上で耳抜きができる方でも、体調などを整えずに潜ってしまうと、「耳抜きができない」ということになりかねませんので、ダイビングの前は、しっかりコンディションを整えておきましょう!

耳抜きのコツは別の機会にお話ししましょう。

次回はお店選びのコツ「ダイビングはどこで始めるのがいいの?」 です。← ← クリック

ちょっと得するダイバー豆知識【耳抜きのコツ - 前編】はこちら。← ← クリック