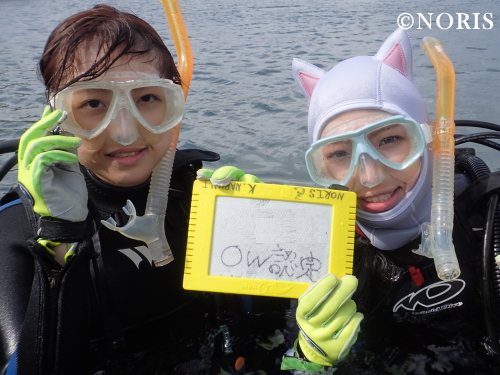

【耳抜きのコツ - 前編】

【耳抜きのコツ - 後編】

【耳抜き練習グッズ - 前編】

耳抜き練習グッズ - 後編

前回紹介しましたオトヴェント。

一般ダイバーや旅行先で体験ダイビングをされて耳抜きがうまくいかず、現地の人に聞いてノリスにオトヴェントを求め、来店される方も年間数名おられます。

やはり、オトヴェントは知名度・お求めやすさ・実用性の全てにおいて一番重宝されている耳抜き練習グッズではないでしょうか。

さて、用途はオトヴェントとは若干異なりますが、ランニングコスト面だけで見ると、オトヴェントよりも安くなる耳抜き練習グッズを1つ紹介します。

その名もYearHopper(イアーホッパー)。

正式名称、「自己耳管通気装置」という堅苦しい名前で、こちらもオトヴェント同様、滲出性中耳炎を改善するための器具です。

どういうものかと言いますと、ボタンを押すだけで本体からコンスタントに一定量の空気を自動的に送り出してくれます。

その空気を鼻腔(鼻の孔)から耳管に送って耳管を開けるという仕組みです。

ですので、正直イアーホッパーに関しては、耳が抜けた感覚を理解するという用途としてはいいのですが、オトヴェントのように、「自分で息む強さを覚え、耳抜きをする感覚を掴む」ということまでは難しいでしょう。

ただ、イアーホッパーには、オトヴェントの様にパーツ(バルーン)の使用回数制限はありませんので、人によっては継続して使用することで、耳管が開きやすくなり、耳抜きがしやすくなる可能性は大いにあります。

あと、ランニングコスト面ではオトヴェントよりも安くなるとは言いましたが、購入する値段が少し高めなのがネックです。

なので、一般の方は「お試しで・・・」と手を出すのは少し難しいと思います。

他に、耳抜き練習グッズではありませんが、

耳抜きに関連したアイデアグッズ(?)も合わせて紹介します。

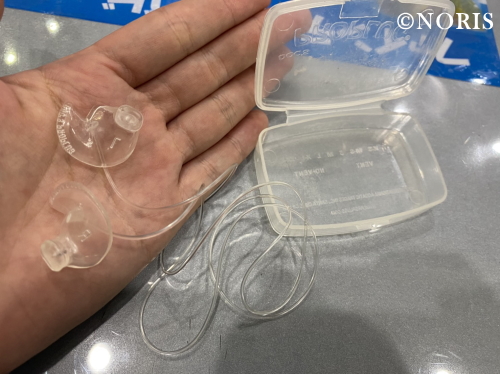

1つ目はダイビングやスキンダイビング用の耳栓です。※通常の耳栓とは異なります。

耳栓に開いた特殊な通気口により、耳に感じる水圧の変化を緩やかにしてくれるものです。

ですので、この耳栓をしても耳抜きはしなければなりません。

これに関しては、耳抜きができる人が、耳抜きをするタイミングが遅れないように補助してくれるようなものと考えると良いでしょう。

ただ、人によっては、耳が抜けやすくなったと感じる方もおられるそうですし、人によっては、いわゆる耳栓をした状態で潜るので、気になってしまったり耳栓の方に違和感を感じてしまう方もおられるそうです。

サイズもあるので、購入の際はご注意を。

もう1つは「プロイヤーマスク(ドライイヤーマスク)」です。

耳に水が浸入しないように耳が覆われたパーツが付いた特殊なマスクです。

マスクのスカート部分と耳を覆っている部分(イヤーカップ)がホースでつながっており、マスク側からイヤーカップへ空気を送り込むことで、耳抜きをしやすくするというものです。

ですので、こちらも耳抜きをする必要はあります。

この2つに関しましては、あくまで耳抜きの補助グッズとしてお考えいただけたらと思います。

今回は耳抜きに関連したグッズを紹介しましたが、これらを使用する・しないに関わらず、無理は絶対に禁物ですよ。

何度も書きますが、ノリスを含めたダイビングプロショップのスタッフも、あくまでダイビングのみのプロであって、医者ではありません。

ですので、お客さまの耳抜きに関してアドバイスや上記のようなグッズの紹介はできますが、厳密な診療は当たり前ですができません。

どうしても判断できない、気になるという時は必ず耳鼻科へ行ってください。

悩んでいても何も変わりません。

行けば自分の状態がわかるわけですので、その情報をもとにプロショップのスタッフへ相談されると良いでしょう。

善は急げです。

プロが教える【ちょっと得するダイバー豆知識 ①-3】耳抜きのコツと練習グッズ

【耳抜きのコツ - 前編】

【耳抜きのコツ - 後編】

耳抜き練習グッズ - 前編

さて、前回までで、鼻のつまみ方、耳抜きのタイミングについて紹介してきましたが、

そうはいっても、なかなか耳抜きの感覚(バルサルバ法で言う、鼻をつまんで息む強さ)や、耳抜きができているという感覚が分からないという方も多い事でしょう。

そこで、ご紹介するのが、耳抜きの練習グッズとしておそらく一番有名な

Otovent(オトヴェント)です。(何か通販番組見たいですね。)

もちろん、ノリスで購入可能(店頭にない場合もお取り寄せ可能)です♪

元々は主に小さな子どもに見られる滲出性(しんしゅつせい)中耳炎(※中耳腔での炎症時に出る液体が、本来、耳管から喉の方へ流れるのですが、耳管が機能せず、中耳腔内にたまる中耳炎)を改善させるために開発されたものだそうで、それを理想的な耳抜きを身につけるための練習道具として用いているのです。

で、オトヴェントはバルサルバ法の、息む強さ(どれくらいの強さで空気を送りだしたらいいのか)やその感覚を習得する為のものです。

ですので、間違っても「耳抜きができるようになる道具」「耳が抜けにくいのを治す道具」ではありませんので、誤解が無いようにお願いします。

取り扱い方法は説明書に記載されていますが、どういうものかと言いますと、片方の鼻をふさいだ状態でもう一方の鼻で専用のバルーン(風船)を膨らませるというものです。

そのポイントとしては、

① 一気に息まないこと。鼻をかむ時のように息む力が強いと、鼓膜を傷める可能性が高くなり耳も抜けづらくなります。

思い切り吸って、「フンッ!」としないように、少し息を吐き気味で、ゆっくり押し出す感じにするとよいですね。

② 適切なスピードで行う。大体4秒~5秒くらい(2~3秒で膨らませ、2秒膨らんだ状態を維持)に1回が目安。

強く息むとバルーンは膨らみますが、それを実際にやってしまうと鼓膜を傷めるでしょう。そうならないためにこの時間が設定されているのです。

膨らませる大きさの目安は「グレープフルーツ大」です。

膨らませるスピードは、ゆっくり過ぎると通常の潜降スピードに間に合わないので上記のスピード位が望ましいです。

膨らませている途中や、2~3秒膨らんだ状態を維持している途中で耳が抜ける音がしたとしても、所定の時間が来るまでは途中でやめないようにしましょう。

この2つをオトヴェントなしの状態でも再現できる様にする事が、オトヴェントを使用する最終目的なのです。

もちろん、水中にオトヴェントを持っていくことはできませんし、一度できたからと言って終わりというものでもありません。

※膨らませるバルーンについては、専用のものを必ず使用し、20回以上同じバルーンで練習を行わないことも知っておきましょう。

市販の風船等を使ってしまいますと、適切な膨張圧力が足りない・強すぎるなどがあるので代用は禁止されています。

耳抜きの練習は陸上であっても反復練習しておくべきです。

1日どれくらい練習すればよいのか。もちろん、最初は数回で十分ですが、徐々にその回数を増やしていきましょう。

実際、1ダイブで行う耳抜きの回数を考えてみるといいでしょう。

ボートダイビングで考えると、おそらく1ダイブで20~30回くらいはしているのではないでしょうか。

それを1日2ダイブしたとすると、50~60回。3ダイブなら・・・。

オトヴェントで感覚をつかんだあとの練習は、理想を言えば、これくらいは練習したいですね。もちろん、無理は禁物ですよ。

ですが、上記に記載した通り、バルーンの使用回数制限があるので、何度も行うとバルーン(バルーンだけの商品もあります)がもったいないですよね。

なので、バルーンでの練習でできるだけ早く感覚をつかんでしまい、あとは手で鼻をつまんで実際にやってみる。上手くいけばそれで反復するようにしましょう。

この続きは【耳抜き練習グッズ - 後編】へどうぞ。

プロが教える【ちょっと得するダイバー豆知識 ①-1】耳抜きのコツと練習グッズ

耳抜きのコツ - 前編

以前、耳抜きについてお話ししましたが、まだ読まれていない方は先にそちらを読んでからこちらの内容をご覧頂けたらと思います。

→ → 【ダイバーになろう ⑤】耳抜きとは はこちらをクリック ← ←

今回はこれからダイビングを始めようとされている方だけでなく、実は既にダイバーになった方でも意外と多い「耳抜きに関するストレスや不安」について、「耳抜きのコツ」としていくつか紹介をしたいと思います。

そしてなかなか耳抜きが上手くできない、感覚がつかめないという方に向けての「耳抜き練習グッズ」も後半にいくつか紹介します。これらを計4回に分けて紹介していきますね。

さて、耳抜きの仕方ですが、「バルサルバ法」「トゥインビー法」「フレンツェル法」等が代表的なものとしてはあります。

まず、その特徴(耳抜きの仕方)について紹介したいと思います。

バルサルバ法:一番オーソドックス(?)な方法。鼻をつまんだ状態で鼻をかむような感じに息む方法です。鼻をつまんで「フンッ!」と息むのですが、強すぎるとだめですよ。

トゥインビー法:鼻をつまんだ状態で唾を飲み込む方法。ただ、ダイビング中は唾が出にくいので水中では使用しにくいですが、潜る前の水面で有効な方法です。

フレンツェル法:少し分かりにくいかもしれませんが、鼻をつまんだ状態で、舌の根元の方を上あごの方へ持ち上げるようにする方法です。

これら3つの方法に共通する「鼻をつまむ」という行為ですが、「陸上では耳抜きができる・できているのに、水中ではできない」という方は、上手く自分の鼻をつまむことが出来ていない可能性があります。

どうしてかと言いますと、まずダイビングのマスクは「鼻」の形にジャストフィットではありませんよね?周囲に余分な空洞があると思います。

そして、一般的に「鼻をつまんでください」というと、顔の前方や前方斜め下くらいから手を鼻の方に持っていき、鼻をつまむと思います。

そうした時、陸上では問題なく鼻をつまむ(鼻の孔をふさぐ)事が出来ていたとしても、ダイビングのマスクを装着した状態では、マスクに空洞部分がある事で、人によってはマスクのノーズポケットの途中で鼻をつまんでしまい、結果、鼻をつまみきれていない(鼻の孔をふさぎきれていない)場合があるのです。

では、どうすればよいのか、どうすればマスクをつけた状態で上手く鼻をつまむことができるのか。

それは、マスクの下側から鼻をつまむのです。

両手の人差し指を使ってノーズポケットを両側から挟むようにする方法もありますが、ダイビングで一番最初にやってくる耳抜きのタイミングである潜降時には、ボートダイビングでは潜降ロープを持ちながら降りていくと思いますので、両手を自由に使う事はなかなかできません。

そう考えると、前者の方がベターでしょう。

ただ、マスクをつけた状態で鼻をつまむことができているかどうかを、いざ、本番のダイビング時、水中で・・・となると特に耳抜きが苦手な人にとっては分かりにくいです。

ですので、まず、陸上(自宅)でマスクをつけて鼻を確実につまむ練習をし、感覚を掴みましょう。

耳抜き自体が問題ない方については、陸上でマスクをつけた状態で耳抜きの練習をするとより効果的です。

この続きは【耳抜きのコツ - 後編】へどうぞ。